大卫·叶茨:光影的织梦者,魔法世界的引路人

第十五届北京国际电影节“天坛奖”国际评委会阵容再添重磅——英国导演大卫·叶茨(David Yates)正式加盟。这位以《哈利·波特》系列与《神奇动物在哪里》系列缔造票房神话的导演,将携其商业巨制的全球视野与细腻的人文洞察,为“天坛奖”注入新的灵感与活力。

第十五届北京国际电影节

“天坛奖”国际评奖委员会评委 大卫·叶茨

自2011年首次担纲北影节主竞赛单元评委以来,“天坛奖”始终以专业性为锚点,以多元性为风帆,邀请来自不同文化背景与创作领域的电影大师共筑评审殿堂。而今,大卫·叶茨的加入,让这场光影盛宴再添一抹奇幻与恢弘交织的底色。

若论当代商业电影领域的“造梦者”,大卫·叶茨的名字必然镌刻于榜首。截至2024年,他执导的影片全球累计票房达63.4亿美元,位列影史导演票房榜第七位。然而,这位被影迷称为“魔法世界守护者”的导演,职业生涯的起点却与魔杖、咒语并无关联。

上世纪90年代,叶茨以执导短片与电视剧在英伦影视界崭露头角。他早期的作品如《性交易》(2003)以冷峻的镜头语言探讨社会边缘群体的生存困境,展现出对人性幽微之处的敏锐捕捉。其中,《政局密云》(2003)斩获英国导演协会杰出导演成就奖,《咖啡馆里的女孩》斩获黄金时段艾美奖最佳电视电影导演奖提名,奠定了他在现实主义题材中的独特声量。

命运的转折发生在2007年。当华纳兄弟将《哈利·波特与凤凰社》的导筒交至叶茨手中时,外界不乏疑虑:这位以社会题材见长的导演,能否驾驭魔法世界的磅礴叙事?然而,叶茨用四部《哈利·波特》与三部《神奇动物在哪里》系列作品,书写了一段影史传奇。

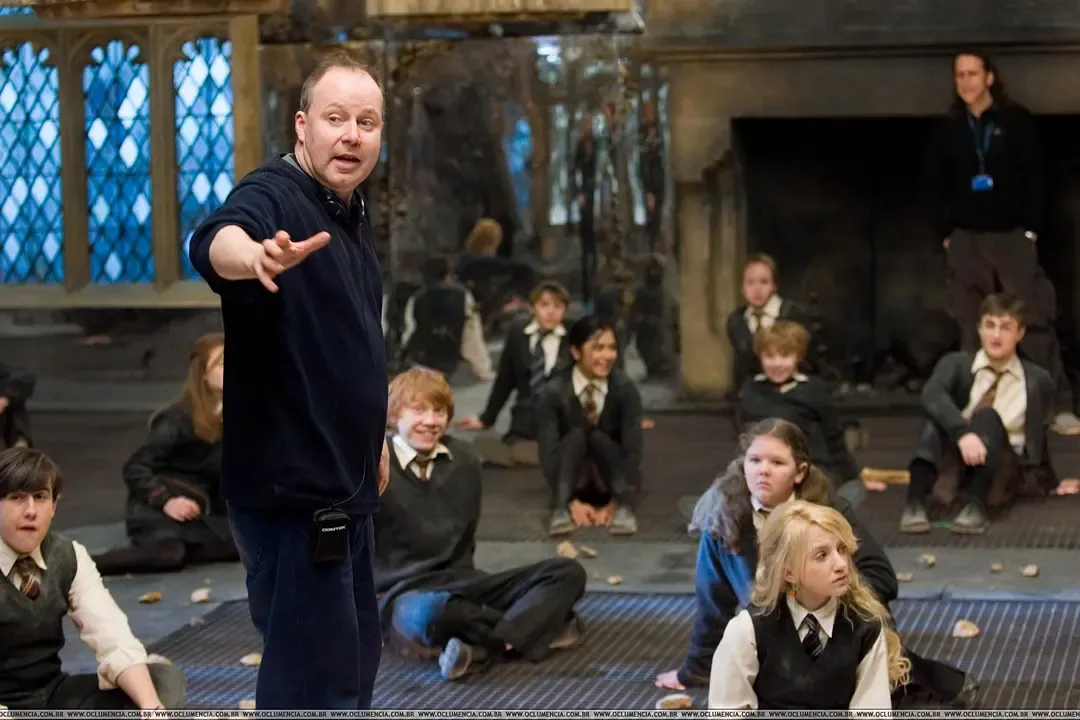

《哈利·波特与凤凰社》拍摄现场

在叶茨的镜头下,魔法从未沦为炫技的奇观。他深谙商业大片的生存法则——唯有将视觉奇观与人性深度熔铸一体,方能叩击全球观众的心灵。

在《哈利·波特与死亡圣器(下)》中,叶茨以近乎古典主义的构图与克制的情绪铺陈,将成长、牺牲与救赎的主题升华至哲学高度。该片最终以13.42亿美元票房成为系列最高峰,并推动“哈利·波特”IP成为全球票房破百亿美元的系列电影。

而在《神奇动物在哪里》系列中,他更进一步拓展魔法宇宙的边界。纽约街头的蒸汽朋克美学、巴黎魔法部的巴洛克穹顶、中国神兽驺吾的东方意象……叶茨将不同地域的文化符号编织进魔法叙事,让奇幻类型片成为文明对话的载体。更值得称道的是,他始终以“人”为叙事核心:纽特·斯卡曼德与克雷登斯·拜尔本的孤独共鸣,邓布利多与格林德沃的爱恨纠葛,皆在魔杖交锋的间隙流淌出莎士比亚式的人性咏叹。

《神奇动物在哪里》剧照

从伦敦西区的戏剧舞台到好莱坞的制片厂帝国,从独立电影的尖锐叩问到商业巨制的全球狂欢,大卫·叶茨用30余年的职业生涯证明:所谓“商业与艺术的平衡”,本质是对观众智识与情感的永恒尊重。当这位魔法世界的引路人登上“天坛奖”的评审席,我们或许将见证一次新的启示——在票房数字与奖项光环之外,电影最本质的魔力,永远在于如何让不同文明背景的观众,在同一束光中看见自己的倒影。